中国古代艺术家每有道家气息,或一度是道家的追慕者、旁观者。道家大宗师则本来就是哀伤到了绝望、散逸到了玩世不恭的曝日野叟,使艺术家感到还可共一夕谈,一夕之后,走了。(也走不到哪里去,都只在悲观主义与快乐主义的峰回路转处,来来往往,讲究姿态,仍不免与道家作莫逆的顾盼)然而多谢艺术家终于没有成为哲学家,否则真是太萧条了。

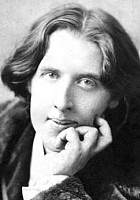

我不知道文艺青年什么时候成了贬义词,对我来说,它既不好,也不坏,它不过是一个过程,一种处于困惑中的生命状态,一个人有太多自我和世界的关系需要协调,那种困惑而执拗的表情必然会占据他的脸,不过那也不无魅力,总好过一张麻木不仁的脸。 廖一梅 《像我这样笨拙地生活》1

廖一梅 《像我这样笨拙地生活》1

廖一梅 《像我这样笨拙地生活》1

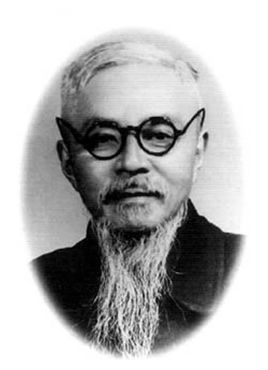

廖一梅 《像我这样笨拙地生活》1作家对那些吸引着他的怪异的性格本能地感到兴趣,尽管他的道德观不以为然,对此却无能为力;直到习惯已成自然,他的感觉变得迟钝以后,这种本能常常使他非常狼狈。他喜欢观察这种多少使他感到惊异的邪恶的人性,自认这种观察是为了满足艺术的要求;但是他的真挚却迫使他承认:他对于某些行为的反感远不如对这些行为产生原因的好奇心那样强烈。一个恶棍的性格如果刻画得完美而又合乎逻辑,对于创作者是具有一种魅惑的力量的,尽管从法律和秩序的角度看,他决不该对恶棍有任何欣赏的态度。我猜想莎士比亚在创作埃古时可能比他借助月光和幻想构思苔丝德 毛姆 《月亮和六便士》1

毛姆 《月亮和六便士》1

毛姆 《月亮和六便士》1

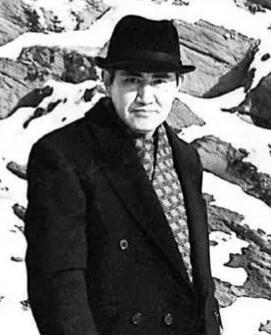

毛姆 《月亮和六便士》1什么是艺术的本质?是一种压倒一切的任性吧,是一种纯粹的浪费吧。 北野武 《北野武的小酒馆 》1

北野武 《北野武的小酒馆 》1

北野武 《北野武的小酒馆 》1

北野武 《北野武的小酒馆 》1电视就是瞬间,要有戏剧性。 柴静 《看见》1

柴静 《看见》1

柴静 《看见》1

柴静 《看见》1他的音乐随着年龄的增长而飞跃性地向外扩展幅度,同时又稠密地集中于内心。大概惟独贝多芬才能将这种二律背反性同时发挥得淋漓尽致,而如此非同寻常的作业将他的现实人生迅速毁坏殆尽,人的肉体和精神是有限度的,不可能长期忍受这种剧烈劳作。 村上春树 《海边的卡夫卡》1

村上春树 《海边的卡夫卡》1

村上春树 《海边的卡夫卡》1

村上春树 《海边的卡夫卡》1

句子抄安卓版

句子抄安卓版 句子抄手机版

句子抄手机版 句子抄公众号

句子抄公众号