因为所谓“自己”,不过是一种观念,不能作为一种物质,可以囤积保存。生命的意义,也无非是用来表示对他人的关心。只有做到这一点,它才有永久的价值。这种理想与印度的婆罗门教和佛教的教义相近。印度的思想家认为“自己”是一种幻影,真正存在于人世间的,只有无数的因果循环。儒家的学说指出,一个人必须不断地和外界接触,离开了这接触,这个人就等于一张白纸。在接触中间,他可能表现自私,也可能去绝自私而克臻于仁。 黄仁宇 《万历十五年》1

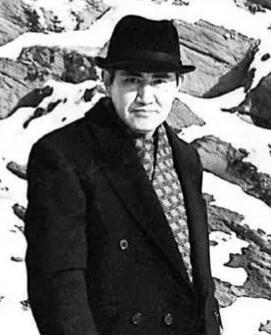

黄仁宇 《万历十五年》1

黄仁宇 《万历十五年》1

黄仁宇 《万历十五年》1不幸的童年,使人性格尖锐。

木心 《文学回忆录》2

木心 《文学回忆录》2

木心 《文学回忆录》2

木心 《文学回忆录》2多数人都对自己本来的样子感到厌烦,少数人却对那些妨碍他成为自己的情况感到厌烦。 张方宇 《单独中的洞见2》1

张方宇 《单独中的洞见2》1

张方宇 《单独中的洞见2》1

张方宇 《单独中的洞见2》1独处是真正具有宗教意味的,它胜过任何外在的宗教仪式。 张方宇 《单独中的洞见2》1

张方宇 《单独中的洞见2》1

张方宇 《单独中的洞见2》1

张方宇 《单独中的洞见2》1也许,能预感到危险并不是一件幸福的事。 今何在 《海上牧云记》1

今何在 《海上牧云记》1

今何在 《海上牧云记》1

今何在 《海上牧云记》1

句子抄安卓版

句子抄安卓版 句子抄手机版

句子抄手机版 句子抄公众号

句子抄公众号