在绝对里,只有知晓,没有经验。知晓是一种神圣境界,然而最大的喜悦是在于存在。存在只能在经验之后达成。进化就是这样:知晓,经验,然后存在。

且莫抱怨,笑待时机。

玛格丽特·米切尔 《飘》1

玛格丽特·米切尔 《飘》1

玛格丽特·米切尔 《飘》1

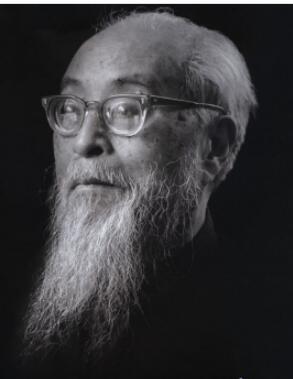

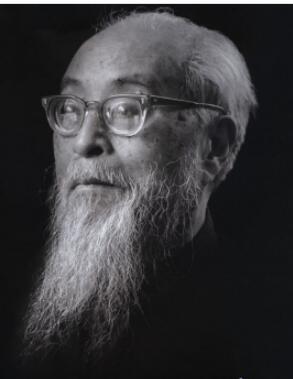

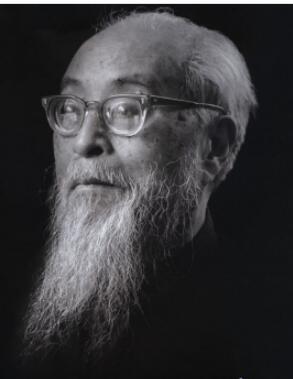

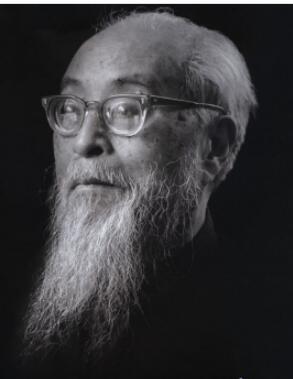

玛格丽特·米切尔 《飘》1世间事物最复杂因而最难懂的莫过于人,懂得人就会懂得你自己。 朱光潜 《谈美书简》0

朱光潜 《谈美书简》0

朱光潜 《谈美书简》0

朱光潜 《谈美书简》0即使我们从来没有见过白色的乌鸦,我们也不应该放弃寻找它。 乔斯坦·贾德 《苏菲的世界》1

乔斯坦·贾德 《苏菲的世界》1

乔斯坦·贾德 《苏菲的世界》1

乔斯坦·贾德 《苏菲的世界》1我发现,在所有的时代里,不仅哲学家,甚至普通的知性也都预设这种持久性为显象的一切变易的基底,而且将在任何时候都假定它为无可置疑的,只不过当哲学家说:无论世界上发生什么变化,实体都保持长存,只有偶性发生变易时,他表达得更为明确一些罢了。 康德 《纯粹理性批判》1

康德 《纯粹理性批判》1

康德 《纯粹理性批判》1

康德 《纯粹理性批判》1但是因为他的心“廓然大公”,所以一旦这些情感发生了,它们也不过是宇宙内的客观现象。与他的自我并无特别的联系。他或喜或怒的时候,那也不过是外界当喜当怒之物在他心中引起相应的情感罢了,他的心象一面镜子,可以照出任何东西。这种态度产生的结果是,只要对象消逝了,它所引起的情感也随之消逝了。这样,圣人虽然有情,而无累。 冯友兰 《中国哲学简史》0

冯友兰 《中国哲学简史》0

冯友兰 《中国哲学简史》0

冯友兰 《中国哲学简史》0是、非的概念都是每人各自建立在自己的有限的观点上。所有这些观点都是相对的。《齐物论》说:“方生方死。方死方生。方可方不可,方不可方可。因是因非,因非因是。”事物永远在变化,而且有许多方面。所以对于同一事物可以有许多观点。只要我们这样说,就是假定有一个站得更高的观点。如果我们接受了这个假定,就没有必要自己来决定孰是孰非。 冯友兰 《中国哲学简史》0

冯友兰 《中国哲学简史》0

冯友兰 《中国哲学简史》0

冯友兰 《中国哲学简史》0人们对于事情合理与否的观念一直都随着时间改变 乔斯坦·贾德 《苏菲的世界》1

乔斯坦·贾德 《苏菲的世界》1

乔斯坦·贾德 《苏菲的世界》1

乔斯坦·贾德 《苏菲的世界》1

句子抄安卓版

句子抄安卓版 句子抄手机版

句子抄手机版 句子抄公众号

句子抄公众号