人不犯我,我不犯人;人若犯我,礼让三分;人再犯我,斩草除根! 金星 《金星秀》 2

金星 《金星秀》 2

金星 《金星秀》 2

金星 《金星秀》 2你在桥上看风景,我在风景里挡着你。又挡风又挡景。

王建国 《脱口秀大会第二季》 2

失败只是友谊的努力,成功是友谊的见证。 岸本齐史 《火影忍者》 1

岸本齐史 《火影忍者》 1

岸本齐史 《火影忍者》 1

岸本齐史 《火影忍者》 1学习,学习,再学习!学,然后知不足。 列宁 《佚名》 0

列宁 《佚名》 0

列宁 《佚名》 0

列宁 《佚名》 0“你寂寞吗?”笑子看也没看地问我。她正透过前面的车窗玻璃凝视着漆黑的夜色,表情严肃得恐怖。 “寂寞。”我说了实话,又补充上一句:“与其说寂寞,不如说是不知所措。”

确实,这是和寂寞不一样的情感,这种说不清道不明的感情或许关系着我生命中的一切,这是一种更根本性的不安。 江国香织 《沉落的黄昏》 0

江国香织 《沉落的黄昏》 0

确实,这是和寂寞不一样的情感,这种说不清道不明的感情或许关系着我生命中的一切,这是一种更根本性的不安。

江国香织 《沉落的黄昏》 0

江国香织 《沉落的黄昏》 0童年迅疾却又漫长,朝花不经露寒,只待夕拾。 七堇年 《被窝是青春的坟墓》 0

七堇年 《被窝是青春的坟墓》 0

七堇年 《被窝是青春的坟墓》 0

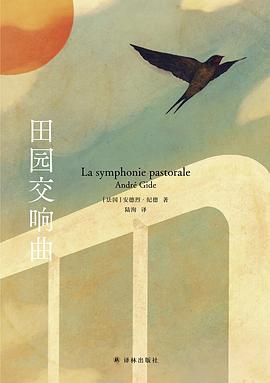

七堇年 《被窝是青春的坟墓》 0我知道走海路最安全,但我偏偏要走陆路,正因为陆路绕远,旅途凶险,才使我跃跃欲试,以便考验我的勇敢。 我兴奋到极点,心怦怦狂跳。我要安全干什么!我嚷道,要平坦的道路干什么!毫无荣耀的那种安逸,还有舒适、懒惰,我都嗤之以鼻。 安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0“我青年时代,在别人看来还很英明。我本人也是这么看。我不是独自一人头一个道破了斯芬克司的迷语吗?然而,自从我的肉眼由我亲手刺瞎之后,看不到表象世界了,我似乎才开始真正看清楚了。对,我的肉眼一失明,永远看不见外部世界了,一种新的目光就在我身上出现,能纵观内心世界的无穷景象,而在此之前,对我来说只存在表象世界,它一直使我无视内心世界。这种难以察的世界(我是说我们的感官掌握不了的),现在我知道,是惟一真实的其余的一切无非是虚幻,给我们以假象,遮蔽我们不能观仰神圣。必须停止看世界,才能看到神。盲人智者忒瑞西阿斯①有一天对我这样说。而当时我还不理解;同你现在一样,忒修斯啊,我明显感到你也不理解我的话。 “我并不想否认,”我对他说道,“不想否认你多亏失明而发现的超时间世界的重要性,但是,我难以理解的是,你为什么将它同我们生活和行动的外界对立起来。” 安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0我从记事本中汲取责任感。我提前一周就写出来,以便有足够的时间置于脑后,为自己制造一些出乎意料的情况,这也是我的生活方式所不可或缺的。这样,我每天晚上睡觉时,面对的是一个未知的、又已经由我安排好了的明天。 安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0迄今为止,她看不见我而一直爱我,可是,想想她要看见我了,这个念头令我坐立不安,简直难以忍受。她会认出我来吗?有生以来,我头一回对着镜子惴惴不安地询问。假如我感觉出她的眼睛不如她的心那么宽容,那么深情,我该怎么办呢?主啊,有时候觉得,为了爱您,我需要她的爱。 安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0人的每个举动,无不按其特殊的意义记录在案。 安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0“您所谓多少富有诗意究竟指什么,我根本就弄不明白了。——一个关在斗室里的人胸中的所有惶恐,身上感到幽深大海全部压力的打捞珍珠的渔民!以及一个要爬上来见见天日的矿工的所有惶恐、普劳图斯或者推磨的参孙、推巨石上山的西绪福斯所经受的压迫、一国受奴役的人民所感受的窒息——且不说其它痛苦,就是这一些,我都统统领略过了。”p83《帕吕德》“我们从来也没有多生活一些,”安日尔说道,“老老实实告诉我,人能够多生活一些吗?您从哪儿来的这种感觉,有一种更丰富的生活呢?谁告诉您这是可能的?——是于贝尔吗?他那么折腾,就多生活了吗?” 安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0当你们给我光明时,我张开眼睛看到的是一个我从未梦想有那么美的世界;是的,真是这样,我没有想到自天那么亮,空气那么晶莹,天空那么辽。不过我也没有想到人的额骨那么突出;当我走进你们的家,您知道吗,首先让我看到的啊!我还是应该跟您说的:我首先看到的是我们的错,我们的罪。不,请不要争辩。您记得基督那句话:“你们若瞎了眼,就没有罪了。但是现在我看见了……牧师,您站起来。坐到我身边来。听着我,别打断我。在我住院的那段时间,我读了,或者不如说,我让人家给我读了《圣经》中我还不知道,您也从不向我念的几个章节。我记得圣保罗的一段话,我整天反复念:我以前没有律法是活着的,但是诚命来到,罪又活了,我就死了。” 她说的时候,情绪激动万分,声音高昂,最后几句话几乎叫了起来,因而我想到外面可能会听到而觉得难堪;然后她又闭上眼,把最后几句话又重复一遍,嗫嗫嚅像在说给自己听似的 “罪又活了一一我就死了。” 安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0

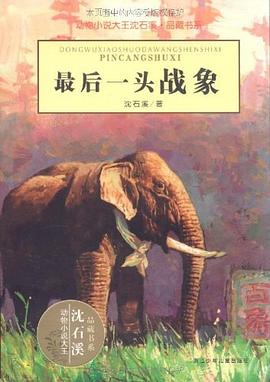

安德烈·纪德 《田园交响曲》 0熊的视力不好,俗称熊瞎子,都是白天外出觅食,太阳落山前赶回巢穴,因为天一黑它们就什么也看不见,行走困难。特别是带崽的母熊,心里惦记着宝宝,绝不会拖到太阳快落山了还不回家的。棕熊实行走婚制婚姻形态,也就是说,公熊和母熊只在发情期聚在一起,其他时间都各自分开生活,母熊单独抚养子女。为了确保安全,母熊在外出觅食前,都要把熊崽喂饱,然后用树叶将宝贝团团裹起来。熊崽吃饱奶后,倒头大睡,约三到四个小时后才会醒来。母熊就利用这段空闲,抓紧时间寻找食物。一般情况下,母熊总是在熊崽醒来前赶回窝巢。 母熊的时间掐得很准,就好像脑子里有一个精确的时钟。这是因为一旦错过时间,不懂事的熊崽醒来后,会爬出窝去,或发出叫声,母熊不在身边的话,毫无自卫能力的小熊崽便会遭遇不测。 沈石溪 《最后一头战象》 0

沈石溪 《最后一头战象》 0

沈石溪 《最后一头战象》 0

沈石溪 《最后一头战象》 0在一般人眼里,虎是森林之王,但闯荡山林的猎人却不这么认为,猎人会说“头猪二熊三虎”,意思是猪比虎凶猛也比虎危险。 有经验的猎人都知道,打野猪有个讲究,必须从侧面瞄准射击,如果是山地,还一定要从坡上往坡下打。那是因为野猪素有“拼命三郎”的诨号,如果从正面射击,万一没打中要害一枪使它毙命的话,受了伤的野猪会不顾一切朝枪响的地方猛扑过来。要是野猪在坡上而猎人在坡下,野猪会勇往直前飙飞而下,猎人根本来不及躲避。 沈石溪 《最后一头战象》 0

沈石溪 《最后一头战象》 0

沈石溪 《最后一头战象》 0

沈石溪 《最后一头战象》 0本质上他是名乞丐。他每天都在向那些宽宏大量的人乞讨他们的缺点,然后加以疯狂的羞辱。 阿乙 《早上九点叫醒我》 0

阿乙 《早上九点叫醒我》 0

阿乙 《早上九点叫醒我》 0

阿乙 《早上九点叫醒我》 0宏阳,在路上,我一直在思考:自由是什么。我对它的定义应该与书本无异,就是一个人不受限制与约束,自主地支配自己的意志与活动。而我缺乏的就是这种支配自己的能力,或者说是自己使用自己的能力。出狱使这个问题暴露无遗。 阿乙 《早上九点叫醒我》 0

阿乙 《早上九点叫醒我》 0

阿乙 《早上九点叫醒我》 0

阿乙 《早上九点叫醒我》 0魔既然想变成什么就能成为什么,久而久之,就对种种变化本身感到厌倦了。如此一来,魔就想为什么一定要变化成那些凶恶的形象呢?于是索性就变成了人的形象。魔变成了人自己。魔与人变成一体。当初,在人神合力的追击下,魔差一点就无处可逃,就在这关键的时候,魔找到了一个好去处,那就是人的内心,藏在那暖烘烘的地方,人就没有办法了,魔却随时随地可以拱出头来作弄人一下。这时的人,就以为自己在跟自己斗争。迄今为止,历史学家都对人跟自己斗争的结果与未来感到相当悲观。他们已经写的书,将要写的书,如果并未说出什么真相,至少持之以恒地传达出来这么一种悲观的态度。俗谚说,牲口跑得太远,就会失去天赐给自己的牧场;话头不能扯得太远,否则就回不到故事出发的地方。 阿来 《格萨尔王》 0

阿来 《格萨尔王》 0

阿来 《格萨尔王》 0

阿来 《格萨尔王》 0切请白帐王再有宽限 我还要三天时间 她想 自己经过这种事故 已经学会怎么做一个贤淑雍容的王妃了 但格萨尔却还没有学会做一个智慧如海、洞察一切的万民之王 她要为此惋惜三天 这三天里珠牡真是心痛欲裂 他把一枚红宝石摆在面前 心痛最甚时 那坚固的红宝石崩然开裂 成了碎片 她对侍女说 看吧 天都知道我痛悔之心 大王却不知道 等他回来时告诉他 我身子走了 心却破碎在岭地了 阿来 《格萨尔王》 0

阿来 《格萨尔王》 0

阿来 《格萨尔王》 0

阿来 《格萨尔王》 0那她年轻的时候,除了读书,什么都不干? 阿来 《蘑菇圈》 0

阿来 《蘑菇圈》 0

阿来 《蘑菇圈》 0

阿来 《蘑菇圈》 0

句子抄安卓版

句子抄安卓版 句子抄手机版

句子抄手机版 句子抄公众号

句子抄公众号